2024.07.27

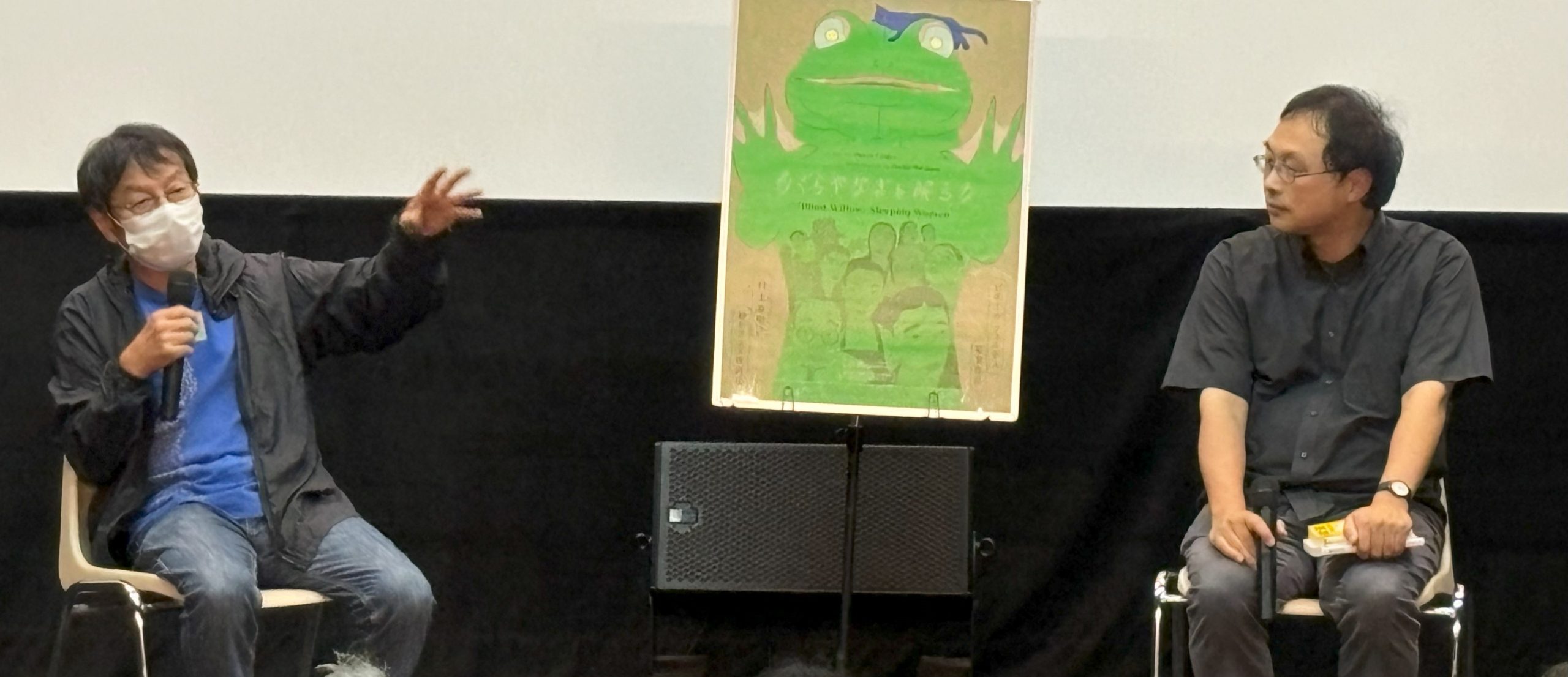

2024年7月22日(月)にユーロスペースでの『めくらやなぎと眠る女』日本語版先行上映で行われた柴田元幸さんと深田晃司さんのトークショーを採録します。

登壇者:柴田元幸(翻訳家・英米文学)、深田晃司(映画監督・『めくらやなぎと眠る女』日本語版演出)

MC:本日は『めくらやなぎと眠る女』日本語版先行上映会にお越しいただきありがとうございます。7月26日からの公開を記念して、日本語版台本の翻訳にご協力いただいた翻訳家の柴田元幸さんと、日本語版の演出を務められた深田晃司さんにお越しいただきました。早速トークを始めていきたいと思いますが、まずは初めてこの映画をご覧になった時の感想からお聞かせいただけますか。

柴田:初めてこの映画を見た時に気づいたことというより、むしろ気づかなかったことをお話しします。その後、何度も見てだんだん分かってきたのですが、これは村上春樹さんの6つの短編に基づいていて、その6つの短編は書かれた時期も載っている本もバラバラです。例えば「神の子どもたちはみな踊る」のような連作短編の作品を丸ごと取り上げたなら分かるけれど、そうじゃなくてバラバラに書かれたものを取り上げて一つの作品に仕上げている。その自然さというか、つながり方の見事さを最初見た時には分からずに、「ああ、よくできてるなあ」くらいにしか思わなかった。だけど見れば見るほど、さりげない形でエピソードとエピソードが見事につながっている。

例えば今日見て思ったのは、小村がアパートに帰ってくるとキョウコの書き置きがあって、次に片桐がアパートに帰ってくるとかえるくんが待っている。あるいは小村と会社の同僚がバーで話していると、その次のシーンはキョウコがよく分からないおじさんとやっぱりバーで喋っている。でもセクションが変わると、子供を病院にバス乗って連れていくような全然違うシーンが出てくる。そういうシーンがガラッと変わるところとつながるところが実に巧みにできていると思います。あとは、この映画はほとんどダイアローグなんですね。北海道に着いた時に女の子がふたり待っていて3人で話すシーンがあるけど、それ以外はほとんど2人で誰かと喋っている。そういうところも統一感を生んでいるのかもしれない。多様ななかに巧みな統一感があることに、最初見た時は全然気がつかなかった。

深田:私の場合は、最初に見たのは英語版で、日本語版は作る過程で何度も繰り返し見ているので、英語版を最初に見た印象を話すと、まずすごく面白かった。いつも自主映画の延長線上で映画を作っているので、こうやって依頼を受けて仕事をすることはめったにないのですが、それでもやりたいと思ったのは、まず率直に作品が面白かったからなんです。

柴田:それは作品を見て断るってオプションもあったんですか?

深田:もちろんです。ちょっとこれは感想から逸れますが、受けたもうひとつの理由は、(演出は)実写のトーンで構わないし、それが監督の希望でもあるということを伺ったからです。いわゆるアニメーションのデフォルメされた声優さんのお芝居――あれはあれで素晴らしいし、見るのは好きなんですけど――、そういったものを期待されても自分はやったこともないので難しいだろうと。でも実写のトーンならできるかなと思ったんです。

作品を面白いと思ったのも絵柄のユニークさ、いわゆる記号的な美少女や美男子みたいなものが一切出てこないことが関係するかもしれません。人間が非常に生々しい。ややもすると文学を映像化することの一つの難しさかもしれませんが、実写映画だと原作では必ずしもそう描かれていなくても、映画になると美男美女になってしまう。しかも村上春樹さんのある種独特な、男性の成長譚の中に女性が絡んでくるという物語では、ある種の均一化というか…。

柴田:記号的になってしまう。

深田:非常に記号的になってしまう。特に女性から生活感が抜け落ちがちです。これは映像化のある種の呪いみたいなものですね。でも、この作品ではキョウコのキャラクターは容赦なく生々しく描かれていて、冒頭のシーンから肉のたるみまで生々しい。やっぱりそこがすごく面白くて新鮮だと思いました。

柴田:思い出したのは、アルトマンの『ショート・カッツ』。レイモンド・カーヴァーのバラバラに書かれた短編をまとめて一つの映画にしているという意味で。

深田:『ショート・カッツ』は大好きですが、今言われて確かにと思いました。

柴田:でも似ている部分と、全然違う面もありますよね。

深田:そうですね。むこうは本当に徹底して群像劇ですけど、こちらは一応、小村とキョウコを軸にしたある種の物語性がある。でも元々がバラバラの原作だから、関係しているのか関係していないのかが分からないエピソードが微妙につながっていく。でもこの多面的な世界は『ショート・カッツ』に近いのかなと思いました。

柴田:『ショート・カッツ』はパーティーみたいなザワザワしたシーンが多い中で、時々静かな寝室でおばあさんが寝ていて。晩年のリリアン・ギッシュでしたけど、おそらくもう死んでいる。ああいう一種ユーモラスなシーンを挟むことでリズムを作っていた。これはそういう付属的なエピソードでリズムを作ることは一切しないで、本当にストーリーを巧みに繋いでいる。それは村上さんの作品自体にある種そういうことを誘発するというか、可能にするようなつながりがあるのか、それともピエールの想像力なのか、分かりませんけど。

深田:ここにピエール監督がいないのがもどかしいですね。もう想像するしかない。

柴田:そもそもピエールは村上さんの作品を英訳で読んでいて、仏訳でも読んだけど英訳の方がピンと来たと言っていました。その英訳を日本語に訳して、こうやって日本語版ができている。いろんな形で翻訳というプロセスがあるわけだけど、ピエールと話す中で、彼自身は自分がやっていることは翻訳的要素もあるけどクリエーションだという自負がある気がしましたね。

深田:あると思います。原作と映像化の関係性は非常にセンシティブですが、ある種の理想的な原作との緊張関係というのは、原作のオリジナリティを最大限リスペクトしながらも、ある面で批評的でもあるというか。その原作をいかに解釈してアウトプットするか、本来はそういった振れ幅があるものです。原作をそのまま映像化するかしないかというよりも、プロデューサーや監督、そこに関わる誰ひとりとしてその原作に対する主体的な愛情とか愛着をもたずに、本当にビジネスの都合のみで映像化されるものは大抵不幸な結果になってしまう。

柴田:なるほど。原作に対する事務的な答え合わせで作品ができてしまう。

深田:そうです。今日は色々と引用しようと思ったので、「翻訳夜話」をひっぱりだしてきました。これは村上春樹さんと柴田さんの共著とありますが、ほぼ対談みたいな内容ですよね。授業の採録になっていて、生徒さんから色々と質問されて。この中で、村上さんが何を翻訳するかを決める理由は色々あるなかで、作品に対して愛着というか愛情を持てるかどうかということを語られていて。基本的にピエール監督にも作品に対する愛情が強くあるから、これだけ強度のあるものを作れたんだと思うし、このキョウコのキャラクター造形にしても、かなり強くピエールさんの個性が入っていますよね。

柴田:あまり目立たないけど、いや目立つのかな、才能が桁外れですよね。全てのキャラクターの顔の原案を彼が描いているとか、日本語版は違うけど、英語版とフランス語版ではかえるくんを自分が演じているとか。

深田:ピエールさん自身が演じてるんですよね。

柴田:はい。あと、ぜひ劇場で見て音を聞いてほしいと本人も言っていたけど、彼は作曲家でもあり、この音楽も全部自分で作っている。考えてみると結構すごいですよね。

深田:すごいです。本当に。実写だと俳優さんが演じてくれるし、美術とか衣装とかかなり分業制ですけど、こういった特にアート・アニメーションだと分業は分業でも一人の負担はより大きいというか、本当にピエールさんの多角的な才能が発揮された作品だと思います。

深田:今回、柴田さんとこうやって話せるのも、やっぱり翻訳がこの作品のキーになっているからだと思います。この作品自体が非常に曲がりくねった道を経ていて、村上春樹さんが日本語で書いた原作が英語、フランス語に翻訳されて、それを読んだピエールさんがフランスでアニメーションにした。ロトスコープに近いライブ・アニメーションという手法で、元々は全部実写の俳優が演じて、それを実際に撮影して、そこから絵を起こしている。その実写を演じているのがカナダ人の俳優なんです。だから日本人を全部カナダ人が演じて、それが絵に起こされて、日本が舞台のアニメーションになって。それがさらに日本語に翻訳され声がつけられるという、非常に複雑な作業だったんです。今回、柴田さんは翻訳協力という形で入られていますけど、どのように関わられたのですか。

柴田:土居伸彰さんが英語版を日本語に訳した脚本がきちっと出来上がっていました。どんな翻訳でも誰かが見て意見を言えば良くなる部分というのは絶対にある。ただなかなか時間もお金もないから、みんなそういうことをしないんですけど。この映画の場合にはユーロスペースがそういうことをやらせてくれたので僕が見られたわけだけど、まあ、たいしたことはやってないですね。人の翻訳をチェックする作業は最近しょっちゅうやっているわけです。元の翻訳のクオリティーが一定より上だと遊びになる、一定より下だと仕事になる。

深田:(笑)

柴田:これはもう圧倒的に遊びだったんです。

深田:それは素晴らしいですね。

柴田:これはちょっと変えたら? みたいな微調整を全体的にいくつか提案したという程度です。一つ自分に貢献があるとすればですね、片桐さんの上司が鈴木課長ですよね。出てこないけど、その上司が山本部長。あれは英訳ではどっちもミスター山本、ミスター鈴木で、ミスターだけなんです。でも日本だったらこういう時には役職まで言うだろう。じゃあ山本さんを部長にして、鈴木さんを課長にしたらどうですか、と提案したのは僕です。

深田:なるほど、それは大きいですね。それって、英語と日本語の文化の違いですね。この「翻訳教室」という柴田さんの本の中でもかえるくんが課題になっていて、英訳だとかえるくんはFrogで‟かえるくん”でも“かえるさん”でもないという。

柴田:あれは本当にジェイ・ルービンの英断でね。かえるくんだったら誰でも考えるのはFrogじゃなくてFroggieとかかわいくする。でもそれは違うだろうとジェイは判断してFrogにした。で、タイトルだけは「Super-Frog Saves Tokyo」にするという、あのあたりのセンスはすごいです。

深田:そのルービンさんご本人も「翻訳教室」に出てきて、贅沢な内容になっています。

柴田:僕が伺いたかったのは、さっきも言ったように英語版とフランス語のかえる君はピエール自身が声を演じているわけですけど、そのピエールの声は、日本語版を作るにあたってどれくらい影響があったんですか? つまり、どこまで合わせなければいけないとか、そういうプレッシャーはあったんですか? それとも自由にやろうという気概があったのか。

深田:かえるくんの声は古舘寛治さんなんですけど、キャスティングは私も含めたプロデュース部と一緒に相談しながら決めました。いわゆる異物として物語に闖入してくるキャラクターというのは、元々古舘さん本人が得意としているもので、一度聞いたら忘れない独特の声が合うんじゃないかなと思ったんです。必ずしもピエールさんの声に近いわけではないので、最終的にはピエールさんにチェックしてもらって、OKをもらいました。オファーだけではなく、多くのキャストをオーディションで決めたんですけど、このキャラクターはこの人の声質に近いと思って推薦しても、ピエールさんから全く違う声の人が戻ってきたり。ピエールさんの中でどこにOKの基準があったのか、そこら辺はいまだに完全には分からないですね。キャスティングは全部ピエールさんに伺いながら一緒にやりました。

柴田:僕も現場に少し居させてもらったので、その辺の関係性は非常に興味深かったです。あの…、「瓦礫の中で物を探していたら、地下から声が聞こえてきたんです」と言っていた、あの声は私です。

深田:そう、そのことを最初に言おうと思っていたのに! 今回、声優でも参加していただいていて。あのテレビの中の人です。

柴田:そういうわけで録音の現場に自分も居ることができて。こうスタジオがあるとこの辺に深田さんがいらして、ピエールのフランス語を日本語に通訳する方がいらして、この辺にマイクがあって、俳優が画面を見ながら喋って録音するというような形だったわけだけだけど。僕がやらせてもらった時はたまたまピエールが、たまたまじゃないですね、いつもずっと居たんですよね。

深田:ピエールさんは全日いました。

柴田:多分僕の時は少し特殊で、僕が下手にやると、「そうじゃなくて、こうだ」みたいなことを彼はつい英語で言ってしまうから、フランス語の通訳の方を仲間外れにしているみたいでよくないだろうと思ったんですが。まあ僕のセリフは一言だけだったので…。

俳優が喋ってパフォーマンスすると、そこへ深田さんがこういう風にやったらいいんじゃないかとコメントして、ピエールもフランス語から通訳を介してコメントして。なかなかこう、誰が決めるんだという…。

深田:まあ、そうですね。俳優さんには板挟みで苦労させてしまったなという感じはあります。今回は日本語版の演出として入ったんですが、そもそもなんで日本語版が作られたのか。こういうアート・アニメーションでは日本語吹替版は作られないケースが多いんですよね。なぜなら、やっぱりみんな原語で見たいから。自分もそういうタイプなんですけど。ただこの作品に関しては、村上春樹さんの原作で舞台は日本で日本人のキャラクターなので、ピエールさんが日本での配給の条件として日本語版を作るということを決めていた。しかもそれを実写の俳優で作る。仏語版ではフランスの制作会社がアニメーションの声優を揃えたら、ピエールさんが全部チェンジして…。

柴田:いわゆるアニメくさいのはダメということ。

深田:そこで実写の俳優と私が呼ばれたんです。だけど今回特別だったのは、ピエールさんは日本語はわからないわけですが、にも関わらずすべての収録に立ち合われた。そういう意味では、日本語版の演出としての自分の立ち位置はすごく翻訳に近いなと思った。また「翻訳夜話」から引用すると、村上さんが翻訳について、とにかく自分というものを捨てて訳している、翻訳で自己表現はしない、と語られていて。村上春樹が翻訳したものは村上春樹の文体なんじゃないかと言われるけどそれは違う、と仰っているんですけど、今回自分もそれに近い感じでした。もともとの英語版のニュアンスもそうですけど、ピエールさんが現場で色々と芝居やシーンの意図について説明してくれる、そのニュアンスを日本語の芝居として成立させなくてはいけない。日本人の日本語のニュアンスにするというのが結構重要だったと思います。例えば、日本語の強調の仕方と英語の強調の仕方には差異があるわけです。「私は君が好きだ」という言葉があったとして、「好きだ」を情熱的に強調したいときにどうするか。「好きだ」に力を込めて言わせることもできるけど、それだとくさい芝居になりがちなので、例えば「僕は君が好きだ」を「君が好きだ」にするとか、さらに語順を変えて「好きなんだ、君が」にした方がより強調できるかもしれない。英語だったら「ラブ」のアクセントを変えるけど…。

柴田:語順は変えられないからね。

深田:そう。だから日本語の場合は、結構アクセントじゃなくて語順で処理するんです。こういうことを自分が話すのは、現代口語演劇という劇団青年団の演劇の世界を通過してきたからです。あれは演劇論というよりも日本語とは何かという日本語論でもあるんですよね。日本の新劇というのは海外の戯曲の翻訳からスタートした。シェイクスピアとか、チェーホフとか、あるいは「ガラスの動物園」とか。そういったものを日本語に翻訳して演じるから、どうしてもセリフそのもの、その読み方、発声の仕方が日本語のリアルからずれていってしまう。だから、いわゆる「演劇っぽい」と言われがちなちょっと大きい芝居が生まれてしまうんです。ピエールさんの「この言葉はもっと強く」をそのまま俳優に演じてもらってしまうと、そういう大きな芝居になってしまって、そもそものピエールさんの求める大きな方針からもずれていってしまう。じゃあちょっと語順を変えてみる。そうすると、ピエールさんの耳には平坦なトーンで喋っているように聞こえるかもしれないけど、意図に沿った強調が成立する。そんなやり取りを現場でしていると、俳優さんが「何かケンカしている? あのふたり」みたいな(笑)。

柴田:つまりピエールは英語的感覚からこうしてくれと指示する訳だけど、でも深田さんは、その通りにしたらピエールの望んでいるスピリット通りにはならないことを判断し…。

深田:ピエールさんの望む、いわゆるアニメっぽくデフォルメされた芝居はやめたい、というのには多分たどり着けない。

柴田:なるほど。で、代わりにさりげなく黙って変えるのではなく、ちゃんと了承を取るわけ?

深田:変えてみて、何か言われたら説明するという感じです。平板に聞こえるかもしれないけど、こういう意図で直したから大丈夫ですと。

柴田:結構疲れませんでした?

深田:でも新鮮で楽しい制作でした。やっぱり、ピエールさんのクレイジーな情熱が。ピエールさんはまずオリジナルの英語版を聞いてくれ、英語版は自分が演出をしているから、と言うんです。

柴田:英語版がある意味で「本物」だということですね。

深田:でもピエールさんが情熱的に「ここのセリフはこういう感じに言って欲しいんだ」と身振り手振りをつけて説明してくれているのを聞いていると、明らかに英語版にもないニュアンスがそこに足されている。つまり、ピエールさんは日本語版で英語版を超えようとしてきているというか、多分英語版の時にやりきれなかった部分を日本語版で実現しようとしているなというのが伝わってくるんですね。ピエールさんがここはこういうニュアンスでと熱く語るんですけど、そのニュアンスは英語版に入ってないじゃんっていう。俳優も自分もそう感じていて、だからそこは演出を足していった。

あとは翻訳ということでは、そもそも文学からの映像化自体が翻訳的な作業なんです。やっぱり文学的な文法と映画的な文法はそもそも違うものだから、それを翻訳する作業でもあるんだと思った。柴田さんが台本のチェックをされている時に、同時進行で自分も確認をしていたんですけど、自分は原作と見比べながら、原作のニュアンスを尊重できるところはできるだけ尊重するとか、話し言葉としての自然さとかそういうところを見ていました。そこではたと困ったのが、役割語の扱いです。例えば女性が「何々だわ」と言ったりする。自分は基本的にはそういう役割語はなるべく排除したいと思っているので、役割語をどんどん直して「何々だわ」というのは全部なくしていったんですけど、ふと原作を見ると結構ある(笑)。でもここが映像と文学の違いで…。

柴田:あと時代の変化もある。数十年前に書かれたものだし。

深田:そう、時代の変化もある。でもやっぱり俳優の容姿や声質でキャラクターが示されている映像と違って文学は文字がすべてなので、やはり映像の話し言葉とは役割語の担うものの大きさは違ってくるのだと思います。

ただ、時代の変化という点ではジェンダーバイアスの問題とかとも具体的に結びついてくるので、やはり自分は映像では役割語はなるべくなくした方がいいだろうと。やっぱり文学の映像化は、それは漫画の映像化でもそうですけど、実は翻訳的な作業であると感じました。

柴田:なるほど。土居さんの翻訳について、そういう点については口を出した記憶がないな。今日見ていて見事だなと思ったのは、甥っ子とバスに乗って病院に付き添う、あのふたりが結構いろんな会話を交わしますけど、あそこで‟僕“とか‟あなた”とか代名詞がほとんど出てこない。「いつまでいるの?」とか、甥っ子が小村について聞くときに「あなたは」みたいなことは一切言わない。甥っ子自身は「お医者さんはそう言って僕を責めるんだ」とか、「僕」という言葉を2度だけ使う。それはすごく意味がある時に使っていて、あれなんかは本当にふたりの関係の微妙な距離感をすごく端的に再現していて見事だと思いました。

深田:先ほどの複雑な制作過程で言うと、さらにややこしいのは日本人の外見で日本語を喋っているんですけど、もともと英語で喋っていて口の動きが全部英語なんですよね。そのリップの形のまま日本語に置き換えることが本当にできるのかなと、海外の吹き替え作品を見るたびに思ってしまいますが、翻訳は本当に苦労されているんだなということが分かりましたね。

柴田:最後がこの音だったら口は閉じないだろうとか、考え出すときりがないですね。とにかく口が動いてれば声が出ているとして、そこに合わせる事務的な作業は、何て言うんですかね、どれくらいそれを優先したんですか?

深田:かなりやりました。元々がライブ・アニメーションという方法で、人間が喋っている映像からおこされているから、口の動きがかなり正確なんです。日本のアニメーションはそこら辺が結構曖昧な、ふわっとした中で喋っていたりするらしいんですけど。それに現場にいたピエールさんがリップの一致をかなり気にされていたので。だから英語で何か一言最後にボソッと言ったところも、日本語的にはもう終わっているんだけど何か足さなきゃいけない。翻訳をされた土居さんが常に現場にいて、あとは俳優からもアイディアが出てきたりして、みんなで話しながらじゃあこれを足していこうとか、こここう言い換えてみようとかやっていました。

柴田:みんな現場にいたわけですね。すごいね。

深田:すごい贅沢な現場ですね。

柴田:俳優さんたちは指示系統が複雑で戸惑ったかもしれないけど、何か感想は聞きましたか?

深田:どうなんでしょう。戸惑いはあったと思うんです。みんなが最初に驚いたのは、いわゆる普通のアニメーションって、マイクの横で台本を読みながら話すのが一般的だと思うんですけど、今回はいわゆる実写映画のイメージに近かったんです。例えば小村が北海道のホテルにいて、シマオと寝っ転がって話しをする時は、実際に俳優さんが横になりながら喋ったり。それを実写の現場で使うブームマイクで追いかけるという方法をとっていて、身体の動きが声の芝居に反映される方法で録りました。

柴田:その声的な表情とか、そこから伝わってくる感情がすごいリアルで、かつ何て言うかな、ドラマチックに増幅はしないという。

深田:そうですね。台本を持ちながらなのでやりづらかったとは思うんですけど、実写の俳優さんなのでおそらくいつもと近いトーンで演じられたと思います。

柴田:僕も最初に「瓦礫の中で物を探していたら、地下から声が聞こえてきたんです」とドラマチックに喋ったら、ピエールはそんなにドラマチックにやらなくていいと、まず言うわけ。

深田:比較的ドラマチックな芝居を求めがちなピエールさんに言われてしまった(笑)。でもそのやりとりは何となく自分も覚えています。もう少し抑えてもらった方がいいとか。

柴田:いやあ、いい経験でした。

深田:自分の声を聞いてみていかがでしたか。スクリーンで。

柴田:ちょっと、あの人の声としては若すぎません? もう若くないんだけどね。私と同じくらいの年齢だから。

深田:どうでしょう。そんなに違和感はなかったですけど。

柴田:そうですか。ありがとうございます。

深田:でも今ので思い出したんですけど、最初意外だったのがオーディションの時に、こっちは英語版の声の質に近い人、あとは演技力を重視してピエールさんに提案するんですけど、結構ピエールさんは実年齢重視なんです。日本のアニメーションを見慣れていると、例えば少年役を演じているのが実際は高齢の女性であるとか、そういう実例を知っているわけだから、実年齢はそんなに意識しないで選ぶんですよね。そういう風に声が聞こえればいいでしょうと。でも若い役は若い俳優に、高齢の役は高齢の俳優にというこだわりはすごく強かったですね。玄理さんとお喋りしていたら、フランスの演出家はそういう傾向がある気がすると。実年齢や身体的なものが声に影響するというのは、実際そうかも知れないし、もしかしたらどこかで精神論に近いものかもしれないですけど。そういうこだわりがあったので、最終的にキャスティングはピエールさんの方針に合わせていきました。

2024年7月22日(月)ユーロスペースにて